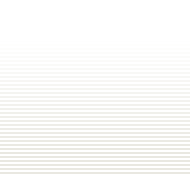

In Tabelle 1 sind einige Eisen(II)-Präparate zur oralen Behandlung des Eisenmangels zusammengestellt. Dabei

handelt es sich um Eisensalze oder Eisenkomplexe mit anorganischen oder organischen Liganden. Eisen in

verschiedener Form ist auch Bestandteil von nicht apothekenpflichtigen Nahrungsergänzungsstoffen mit einer

geringen Tagesdosis von 5 mg Eisen. Über die Wirksamkeit dieser Ergänzungsstoffe ist wenig bekannt.

.  Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten

Die Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten ist ein vernachlässigter Aspekt des Themas Eisenmangel. In

vielen Ländern (z.B. USA) wird diesem Punkt wenig Beachtung geschenkt und man geht von geringen

Unterschieden zwischen verschiedenen Eisenpräparaten aus. Dabei zeigen frühe Studien von Hallberg und

Heinrich deutlich, dass die Wirksamkeit von oralen Eisenpräparaten insgesamt begrenzt ist und es offenbar

entscheidend auf die Galenik des jeweiligen Präparates abkommt (2,3).

Grundsätzlich ist die intestinale Absorption von Eisen begrenzt. So werden von einer oralen Eisentherapie nur ca. 5

bis maximal 20 % aus einer 100 mg Dosis absorbiert. Das Duodenum ist der Hauptabsorptionsort für Eisen, im

Magen wird so gut wie kein Eisen aufgenommen (4,5). Ein Eisenpräparat muss deshalb seinen Wirkstoff zügig

freisetzen, damit dieser im Ablauf der Magendarmpassage rechtzeitig zur Verfügung steht. Eisen(II)-Salze werden

im Magen- und Darmsaft sofort hydrolysiert. Der Eisen(II)-Hexaquocomplex muss dann aber bei pH 6-7 einige Zeit

löslich bleiben und darf auch nicht zu [Fe(H2O)6]3 oxidiert werden (s. Abb. 1).

Abb. 1 Absorptionsfenster für Eisen im Duodenum. Eisenpräparate müssen ihren Wirkstoff schnell freisetzen (aus

P. Nielsen “Diagnostik und Therapie von Eisenmangel mit und ohne Anämie”, Uni-Med-Verlag 2009)

Diese bekannten Bedingungen werden von der Galenik der verschiedenen Eisenpräparate ganz unterschiedlich

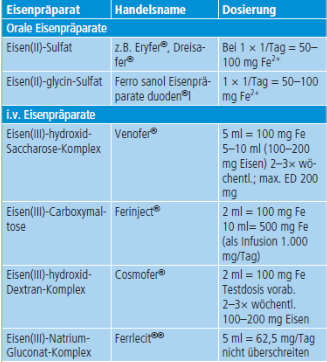

umgesetzt. In einer in-vitro-Studie haben wir die Freisetzung von pharmazeutischen Eisenpräparaten in künstlichem

Magensaft und künstlichem Darmsaft untersucht (6). Dazu wurden eine Eisenfreisetzungsapparatur und

entsprechende Puffer nach DAB 10 verwendet. Abb. 2 zeigt Eisen-Freisetzungskurven von deutschen Präparaten

aus dem Jahr 1996. Einige dieser Präparate sind weiterhin auf dem Markt, andere gibt es so nicht mehr.

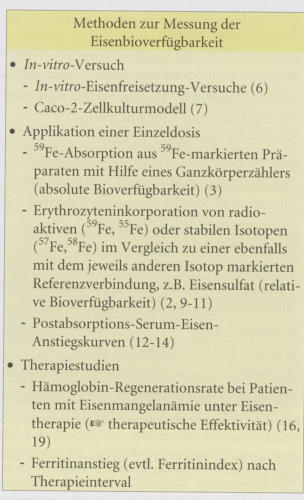

Abb. 2: Links, Freisetzung von Eisen aus kommerziellen Eisenpräparaten. Inkubation in verschiedenen Medien, die

die Magen-Darmpassage simulieren sollen. Oben, Gruppe mit schneller Eisenfreisetzung („quick-release-

Präparate); Mitte: Präparate mit sehr geringer Eisenfreisetzung; Unten) Präparate mit schneller Freisetzung im

Duodenum („quick-duodenal-release) (nach Lit 6.). Rechts, Methoden zur Ermittlung der Bioverfügbarkeit von

Eisenpräparaten

Eine Gruppe von Präparaten setzt in saurem Milieu sehr schnell 80-100 % der Wirkstoffmenge frei (Abb. 3A). Bei

einigen Präparaten wird nur die Hälfte, bei einer ganzen Gruppe unter diesen Bedingungen nur sehr wenig Eisen

freigesetzt (Abb. 3B). Insbesondere bei den Präparaten 9,12,13 in Abb. 3B, die unter diesen Bedingungen praktisch

inert sind, kann man eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit voraussagen. In anderen Fällen ist allerdings fraglich,

inwieweit die Daten der in-vitro-Eisen-Freisetzung wirklich repräsentativ sind für die in-vivo-Bioverfügbarkeit. Dafür

braucht man andere Methoden (Textblock), die in-vivo am Menschen die Bioverfügbarkeit von Eisen messen (8).

Als Referenzmethoden gelten nach wie vor Methoden, bei denen radioaktiv markierte Präparate eingesetzt werden.

Insbesondere in Verbindung mit einem Ganzkörperradioaktivitätszähler kann die 59Fe-Ganzkörperretention als Maß

für die intestinale Absorption exakt gemessen werden (2,3). Eine gute Bioverfügbarkeitsmethode ist auch der

direkte Vergleich von zwei Präparaten über die Messung der Erythrozyteninkorporation von Eisen aus den

Präparaten nach ca. 10 Tagen (2,9). Dabei kann die Aktivität von 55Fe und 59Fe in Erythrozyten leicht nebeneinander

gemessen werden, ohne dass ein Ganzkörperzähler notwendig ist.

Diese Methoden zur Bioverfügbarkeitsbestimmung sind von der Syntheseseite heute sehr aufwendig (Problem der

identischen Galenik), benötigen einen Ganzkörperzähler, wie es nur noch wenige gibt, und sind durch die

Verwendung von 59Fe für diesen Zweck ethisch problematisch und heute kaum noch genehmigungsfähig.

Die Erythrozyteninkorporationsmethode kann auch ganz ohne Strahlenbelastung mit stabilen Isotopen (54Fe, 57Fe,

58Fe) und massenspektroskopischer Analyse durchgeführt werden. Hiermit werden sogar Untersuchungen an

Kindern und Schwangeren möglich (10,11).

Standardmethode zur Messung der Bioverfügbarkeit ist heute die Messung von Postabsorption-Serum-Eisen-

Anstiegskurven (12-14). Diese Methode ist einfach aber weniger empfindlich als die 59Fe-Methode und erfordert

vor allen Dingen sachgerechte Rahmenbedingungen. Wird eine zu hohe Dosierung eingesetzt (z.B. 200 mg Fe),

liefern praktisch alle Eisenverbindungen ausreichend Eisen ins Plasma, sodass keinerlei Unterschiede mehr

nachgewiesen werden können. Dieser Punkt ist wichtig für eine Beurteilung von Studien, da heute viele

Eisenverbindungen, auch in Zulassungsstudien, mit dieser Methode analysiert werden.

Der Anstieg von Ferritinwerten erfolgt erst nach der Normalisierung der Hb-Werte und ist individuell etwas

variabel. Unbedingt sollte die orale Eisentherapie für mindestens eine Woche abgesetzt sein. Bei parenteraler

Eisentherapie ist Ferritin oft falsch zu hoch, weil hier Makrophagen als Hautquelle des Serum-Ferritin-Bereitstellung

bevorzugt dieses Eisen speichern. Umrechnungsfaktoren von Ferritin in Eisenspeicher, wie 1 µg Serum-Ferritin = 8

mg Eisenspeicher (15), sind von Studie zu Studie unterschiedlich und insgesamt zu ungenau als quantitatives

Mass. Besser geeignet wäre der Ferritinindex (sTfR/log Ferritin).

In Therapiestudien kann die Wirkung von Eisenpräparaten direkt an der Zielgruppe, Patienten mit

Eisenmangelanämie, untersucht werden. Das hat auch den Vorteil, dass nicht nur eine Einzeldosis, sondern ein

ganzes Therapieinterval beurteilt werden kann. Der Nachteil ist allerdings, dass Patienten mit Eisenmangelanämie

ein Grundproblem mitbringen, nämlich dass die offensichtlich negative Eisenbilanz durch Blutverluste verursacht

wird, die auch im Untersuchungszeitraum weiter bestehen können und die Eisenbilanz unter Therapie unerkannt

beeinflussen können (16).

Therapiestudien mit Eisen

Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten

Die Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten ist ein vernachlässigter Aspekt des Themas Eisenmangel. In

vielen Ländern (z.B. USA) wird diesem Punkt wenig Beachtung geschenkt und man geht von geringen

Unterschieden zwischen verschiedenen Eisenpräparaten aus. Dabei zeigen frühe Studien von Hallberg und

Heinrich deutlich, dass die Wirksamkeit von oralen Eisenpräparaten insgesamt begrenzt ist und es offenbar

entscheidend auf die Galenik des jeweiligen Präparates abkommt (2,3).

Grundsätzlich ist die intestinale Absorption von Eisen begrenzt. So werden von einer oralen Eisentherapie nur ca. 5

bis maximal 20 % aus einer 100 mg Dosis absorbiert. Das Duodenum ist der Hauptabsorptionsort für Eisen, im

Magen wird so gut wie kein Eisen aufgenommen (4,5). Ein Eisenpräparat muss deshalb seinen Wirkstoff zügig

freisetzen, damit dieser im Ablauf der Magendarmpassage rechtzeitig zur Verfügung steht. Eisen(II)-Salze werden

im Magen- und Darmsaft sofort hydrolysiert. Der Eisen(II)-Hexaquocomplex muss dann aber bei pH 6-7 einige Zeit

löslich bleiben und darf auch nicht zu [Fe(H2O)6]3 oxidiert werden (s. Abb. 1).

Abb. 1 Absorptionsfenster für Eisen im Duodenum. Eisenpräparate müssen ihren Wirkstoff schnell freisetzen (aus

P. Nielsen “Diagnostik und Therapie von Eisenmangel mit und ohne Anämie”, Uni-Med-Verlag 2009)

Diese bekannten Bedingungen werden von der Galenik der verschiedenen Eisenpräparate ganz unterschiedlich

umgesetzt. In einer in-vitro-Studie haben wir die Freisetzung von pharmazeutischen Eisenpräparaten in künstlichem

Magensaft und künstlichem Darmsaft untersucht (6). Dazu wurden eine Eisenfreisetzungsapparatur und

entsprechende Puffer nach DAB 10 verwendet. Abb. 2 zeigt Eisen-Freisetzungskurven von deutschen Präparaten

aus dem Jahr 1996. Einige dieser Präparate sind weiterhin auf dem Markt, andere gibt es so nicht mehr.

Abb. 2: Links, Freisetzung von Eisen aus kommerziellen Eisenpräparaten. Inkubation in verschiedenen Medien, die

die Magen-Darmpassage simulieren sollen. Oben, Gruppe mit schneller Eisenfreisetzung („quick-release-

Präparate); Mitte: Präparate mit sehr geringer Eisenfreisetzung; Unten) Präparate mit schneller Freisetzung im

Duodenum („quick-duodenal-release) (nach Lit 6.). Rechts, Methoden zur Ermittlung der Bioverfügbarkeit von

Eisenpräparaten

Eine Gruppe von Präparaten setzt in saurem Milieu sehr schnell 80-100 % der Wirkstoffmenge frei (Abb. 3A). Bei

einigen Präparaten wird nur die Hälfte, bei einer ganzen Gruppe unter diesen Bedingungen nur sehr wenig Eisen

freigesetzt (Abb. 3B). Insbesondere bei den Präparaten 9,12,13 in Abb. 3B, die unter diesen Bedingungen praktisch

inert sind, kann man eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit voraussagen. In anderen Fällen ist allerdings fraglich,

inwieweit die Daten der in-vitro-Eisen-Freisetzung wirklich repräsentativ sind für die in-vivo-Bioverfügbarkeit. Dafür

braucht man andere Methoden (Textblock), die in-vivo am Menschen die Bioverfügbarkeit von Eisen messen (8).

Als Referenzmethoden gelten nach wie vor Methoden, bei denen radioaktiv markierte Präparate eingesetzt werden.

Insbesondere in Verbindung mit einem Ganzkörperradioaktivitätszähler kann die 59Fe-Ganzkörperretention als Maß

für die intestinale Absorption exakt gemessen werden (2,3). Eine gute Bioverfügbarkeitsmethode ist auch der

direkte Vergleich von zwei Präparaten über die Messung der Erythrozyteninkorporation von Eisen aus den

Präparaten nach ca. 10 Tagen (2,9). Dabei kann die Aktivität von 55Fe und 59Fe in Erythrozyten leicht nebeneinander

gemessen werden, ohne dass ein Ganzkörperzähler notwendig ist.

Diese Methoden zur Bioverfügbarkeitsbestimmung sind von der Syntheseseite heute sehr aufwendig (Problem der

identischen Galenik), benötigen einen Ganzkörperzähler, wie es nur noch wenige gibt, und sind durch die

Verwendung von 59Fe für diesen Zweck ethisch problematisch und heute kaum noch genehmigungsfähig.

Die Erythrozyteninkorporationsmethode kann auch ganz ohne Strahlenbelastung mit stabilen Isotopen (54Fe, 57Fe,

58Fe) und massenspektroskopischer Analyse durchgeführt werden. Hiermit werden sogar Untersuchungen an

Kindern und Schwangeren möglich (10,11).

Standardmethode zur Messung der Bioverfügbarkeit ist heute die Messung von Postabsorption-Serum-Eisen-

Anstiegskurven (12-14). Diese Methode ist einfach aber weniger empfindlich als die 59Fe-Methode und erfordert

vor allen Dingen sachgerechte Rahmenbedingungen. Wird eine zu hohe Dosierung eingesetzt (z.B. 200 mg Fe),

liefern praktisch alle Eisenverbindungen ausreichend Eisen ins Plasma, sodass keinerlei Unterschiede mehr

nachgewiesen werden können. Dieser Punkt ist wichtig für eine Beurteilung von Studien, da heute viele

Eisenverbindungen, auch in Zulassungsstudien, mit dieser Methode analysiert werden.

Der Anstieg von Ferritinwerten erfolgt erst nach der Normalisierung der Hb-Werte und ist individuell etwas

variabel. Unbedingt sollte die orale Eisentherapie für mindestens eine Woche abgesetzt sein. Bei parenteraler

Eisentherapie ist Ferritin oft falsch zu hoch, weil hier Makrophagen als Hautquelle des Serum-Ferritin-Bereitstellung

bevorzugt dieses Eisen speichern. Umrechnungsfaktoren von Ferritin in Eisenspeicher, wie 1 µg Serum-Ferritin = 8

mg Eisenspeicher (15), sind von Studie zu Studie unterschiedlich und insgesamt zu ungenau als quantitatives

Mass. Besser geeignet wäre der Ferritinindex (sTfR/log Ferritin).

In Therapiestudien kann die Wirkung von Eisenpräparaten direkt an der Zielgruppe, Patienten mit

Eisenmangelanämie, untersucht werden. Das hat auch den Vorteil, dass nicht nur eine Einzeldosis, sondern ein

ganzes Therapieinterval beurteilt werden kann. Der Nachteil ist allerdings, dass Patienten mit Eisenmangelanämie

ein Grundproblem mitbringen, nämlich dass die offensichtlich negative Eisenbilanz durch Blutverluste verursacht

wird, die auch im Untersuchungszeitraum weiter bestehen können und die Eisenbilanz unter Therapie unerkannt

beeinflussen können (16).

Therapiestudien mit Eisen  optimal

optimal  •

Patienten mit gut definierter Eisenmangelanämie

•

Dosis 100 mg Fe(II)/Tag

•

Patienten mit gut definierter Eisenmangelanämie

•

Dosis 100 mg Fe(II)/Tag  •

Hämoglobinregeneration messen (max möglich 1 g Hb-Anstieg /dl/Woche)

•

Hämoglobinregeneration messen (max möglich 1 g Hb-Anstieg /dl/Woche)  •

Blutverluste in der Eisenbilanz berücksichtigen

•

Blutverluste in der Eisenbilanz berücksichtigen  weniger geeignet

weniger geeignet  •

Patienten nur mit Speichereisenmangel

•

inadäquat hohe Dosen

•

Ferritinanstieg messen

•

Patienten nur mit Speichereisenmangel

•

inadäquat hohe Dosen

•

Ferritinanstieg messen •

Eisen-Präparate mit schneller Freisetzung

•

Eisen-Präparate mit schneller Freisetzung  Gegenwärtig sind nur wenige aktuelle Eisenpräparate ausreichend gut auf die Bioverfügbarkeit untersucht. Die

meisten Erfahrungen zu diesem Thema sind gut 20-30 Jahre alt, sind aber durchaus auch heute noch informativ,

weil sie einige grundlegende Eigenschaften von oralen Eisentherapeutika aufgezeigt haben.

Heinrich et al haben zwischen 1970-1990 eine Reihe von Bioverfügbarkeitsstudien von kommerziellen

Eisenpräparaten an Testpersonen mit normalen Eisenspeichern und an Blutspendern mit erschöpften

Eisenspeichern durchgeführt (3, 16,17)

Die Präparate wurden entweder vom Hersteller mit 59Fe markiert oder durch Neutronaktivierung von kommerziell

erhältlichen Proben radioaktiv erhalten.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Eisen-Präparaten. Eine Gruppe von diesen

Medikamenten setzen Eisen schnell frei und zeigten sowohl bei Normalpersonen (7.5-8.5 %) als auch bei

Eisenmangel (14-18 % aus der 100 mg Dosis) eine hohe Absorption und im Vergleich zur Referenz (lösliches

Eisenascorbat) eine hohe relative Bioverfügbarkeit.

Gegenwärtig sind nur wenige aktuelle Eisenpräparate ausreichend gut auf die Bioverfügbarkeit untersucht. Die

meisten Erfahrungen zu diesem Thema sind gut 20-30 Jahre alt, sind aber durchaus auch heute noch informativ,

weil sie einige grundlegende Eigenschaften von oralen Eisentherapeutika aufgezeigt haben.

Heinrich et al haben zwischen 1970-1990 eine Reihe von Bioverfügbarkeitsstudien von kommerziellen

Eisenpräparaten an Testpersonen mit normalen Eisenspeichern und an Blutspendern mit erschöpften

Eisenspeichern durchgeführt (3, 16,17)

Die Präparate wurden entweder vom Hersteller mit 59Fe markiert oder durch Neutronaktivierung von kommerziell

erhältlichen Proben radioaktiv erhalten.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Eisen-Präparaten. Eine Gruppe von diesen

Medikamenten setzen Eisen schnell frei und zeigten sowohl bei Normalpersonen (7.5-8.5 %) als auch bei

Eisenmangel (14-18 % aus der 100 mg Dosis) eine hohe Absorption und im Vergleich zur Referenz (lösliches

Eisenascorbat) eine hohe relative Bioverfügbarkeit.

Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten

Die Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten ist ein vernachlässigter Aspekt des Themas Eisenmangel. In

vielen Ländern (z.B. USA) wird diesem Punkt wenig Beachtung geschenkt und man geht von geringen

Unterschieden zwischen verschiedenen Eisenpräparaten aus. Dabei zeigen frühe Studien von Hallberg und

Heinrich deutlich, dass die Wirksamkeit von oralen Eisenpräparaten insgesamt begrenzt ist und es offenbar

entscheidend auf die Galenik des jeweiligen Präparates abkommt (2,3).

Grundsätzlich ist die intestinale Absorption von Eisen begrenzt. So werden von einer oralen Eisentherapie nur ca. 5

bis maximal 20 % aus einer 100 mg Dosis absorbiert. Das Duodenum ist der Hauptabsorptionsort für Eisen, im

Magen wird so gut wie kein Eisen aufgenommen (4,5). Ein Eisenpräparat muss deshalb seinen Wirkstoff zügig

freisetzen, damit dieser im Ablauf der Magendarmpassage rechtzeitig zur Verfügung steht. Eisen(II)-Salze werden

im Magen- und Darmsaft sofort hydrolysiert. Der Eisen(II)-Hexaquocomplex muss dann aber bei pH 6-7 einige Zeit

löslich bleiben und darf auch nicht zu [Fe(H2O)6]3 oxidiert werden (s. Abb. 1).

Abb. 1 Absorptionsfenster für Eisen im Duodenum. Eisenpräparate müssen ihren Wirkstoff schnell freisetzen (aus

P. Nielsen “Diagnostik und Therapie von Eisenmangel mit und ohne Anämie”, Uni-Med-Verlag 2009)

Diese bekannten Bedingungen werden von der Galenik der verschiedenen Eisenpräparate ganz unterschiedlich

umgesetzt. In einer in-vitro-Studie haben wir die Freisetzung von pharmazeutischen Eisenpräparaten in künstlichem

Magensaft und künstlichem Darmsaft untersucht (6). Dazu wurden eine Eisenfreisetzungsapparatur und

entsprechende Puffer nach DAB 10 verwendet. Abb. 2 zeigt Eisen-Freisetzungskurven von deutschen Präparaten

aus dem Jahr 1996. Einige dieser Präparate sind weiterhin auf dem Markt, andere gibt es so nicht mehr.

Abb. 2: Links, Freisetzung von Eisen aus kommerziellen Eisenpräparaten. Inkubation in verschiedenen Medien, die

die Magen-Darmpassage simulieren sollen. Oben, Gruppe mit schneller Eisenfreisetzung („quick-release-

Präparate); Mitte: Präparate mit sehr geringer Eisenfreisetzung; Unten) Präparate mit schneller Freisetzung im

Duodenum („quick-duodenal-release) (nach Lit 6.). Rechts, Methoden zur Ermittlung der Bioverfügbarkeit von

Eisenpräparaten

Eine Gruppe von Präparaten setzt in saurem Milieu sehr schnell 80-100 % der Wirkstoffmenge frei (Abb. 3A). Bei

einigen Präparaten wird nur die Hälfte, bei einer ganzen Gruppe unter diesen Bedingungen nur sehr wenig Eisen

freigesetzt (Abb. 3B). Insbesondere bei den Präparaten 9,12,13 in Abb. 3B, die unter diesen Bedingungen praktisch

inert sind, kann man eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit voraussagen. In anderen Fällen ist allerdings fraglich,

inwieweit die Daten der in-vitro-Eisen-Freisetzung wirklich repräsentativ sind für die in-vivo-Bioverfügbarkeit. Dafür

braucht man andere Methoden (Textblock), die in-vivo am Menschen die Bioverfügbarkeit von Eisen messen (8).

Als Referenzmethoden gelten nach wie vor Methoden, bei denen radioaktiv markierte Präparate eingesetzt werden.

Insbesondere in Verbindung mit einem Ganzkörperradioaktivitätszähler kann die 59Fe-Ganzkörperretention als Maß

für die intestinale Absorption exakt gemessen werden (2,3). Eine gute Bioverfügbarkeitsmethode ist auch der

direkte Vergleich von zwei Präparaten über die Messung der Erythrozyteninkorporation von Eisen aus den

Präparaten nach ca. 10 Tagen (2,9). Dabei kann die Aktivität von 55Fe und 59Fe in Erythrozyten leicht nebeneinander

gemessen werden, ohne dass ein Ganzkörperzähler notwendig ist.

Diese Methoden zur Bioverfügbarkeitsbestimmung sind von der Syntheseseite heute sehr aufwendig (Problem der

identischen Galenik), benötigen einen Ganzkörperzähler, wie es nur noch wenige gibt, und sind durch die

Verwendung von 59Fe für diesen Zweck ethisch problematisch und heute kaum noch genehmigungsfähig.

Die Erythrozyteninkorporationsmethode kann auch ganz ohne Strahlenbelastung mit stabilen Isotopen (54Fe, 57Fe,

58Fe) und massenspektroskopischer Analyse durchgeführt werden. Hiermit werden sogar Untersuchungen an

Kindern und Schwangeren möglich (10,11).

Standardmethode zur Messung der Bioverfügbarkeit ist heute die Messung von Postabsorption-Serum-Eisen-

Anstiegskurven (12-14). Diese Methode ist einfach aber weniger empfindlich als die 59Fe-Methode und erfordert

vor allen Dingen sachgerechte Rahmenbedingungen. Wird eine zu hohe Dosierung eingesetzt (z.B. 200 mg Fe),

liefern praktisch alle Eisenverbindungen ausreichend Eisen ins Plasma, sodass keinerlei Unterschiede mehr

nachgewiesen werden können. Dieser Punkt ist wichtig für eine Beurteilung von Studien, da heute viele

Eisenverbindungen, auch in Zulassungsstudien, mit dieser Methode analysiert werden.

Der Anstieg von Ferritinwerten erfolgt erst nach der Normalisierung der Hb-Werte und ist individuell etwas

variabel. Unbedingt sollte die orale Eisentherapie für mindestens eine Woche abgesetzt sein. Bei parenteraler

Eisentherapie ist Ferritin oft falsch zu hoch, weil hier Makrophagen als Hautquelle des Serum-Ferritin-Bereitstellung

bevorzugt dieses Eisen speichern. Umrechnungsfaktoren von Ferritin in Eisenspeicher, wie 1 µg Serum-Ferritin = 8

mg Eisenspeicher (15), sind von Studie zu Studie unterschiedlich und insgesamt zu ungenau als quantitatives

Mass. Besser geeignet wäre der Ferritinindex (sTfR/log Ferritin).

In Therapiestudien kann die Wirkung von Eisenpräparaten direkt an der Zielgruppe, Patienten mit

Eisenmangelanämie, untersucht werden. Das hat auch den Vorteil, dass nicht nur eine Einzeldosis, sondern ein

ganzes Therapieinterval beurteilt werden kann. Der Nachteil ist allerdings, dass Patienten mit Eisenmangelanämie

ein Grundproblem mitbringen, nämlich dass die offensichtlich negative Eisenbilanz durch Blutverluste verursacht

wird, die auch im Untersuchungszeitraum weiter bestehen können und die Eisenbilanz unter Therapie unerkannt

beeinflussen können (16).

Therapiestudien mit Eisen

Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten

Die Bioverfügbarkeit von oralen Eisenpräparaten ist ein vernachlässigter Aspekt des Themas Eisenmangel. In

vielen Ländern (z.B. USA) wird diesem Punkt wenig Beachtung geschenkt und man geht von geringen

Unterschieden zwischen verschiedenen Eisenpräparaten aus. Dabei zeigen frühe Studien von Hallberg und

Heinrich deutlich, dass die Wirksamkeit von oralen Eisenpräparaten insgesamt begrenzt ist und es offenbar

entscheidend auf die Galenik des jeweiligen Präparates abkommt (2,3).

Grundsätzlich ist die intestinale Absorption von Eisen begrenzt. So werden von einer oralen Eisentherapie nur ca. 5

bis maximal 20 % aus einer 100 mg Dosis absorbiert. Das Duodenum ist der Hauptabsorptionsort für Eisen, im

Magen wird so gut wie kein Eisen aufgenommen (4,5). Ein Eisenpräparat muss deshalb seinen Wirkstoff zügig

freisetzen, damit dieser im Ablauf der Magendarmpassage rechtzeitig zur Verfügung steht. Eisen(II)-Salze werden

im Magen- und Darmsaft sofort hydrolysiert. Der Eisen(II)-Hexaquocomplex muss dann aber bei pH 6-7 einige Zeit

löslich bleiben und darf auch nicht zu [Fe(H2O)6]3 oxidiert werden (s. Abb. 1).

Abb. 1 Absorptionsfenster für Eisen im Duodenum. Eisenpräparate müssen ihren Wirkstoff schnell freisetzen (aus

P. Nielsen “Diagnostik und Therapie von Eisenmangel mit und ohne Anämie”, Uni-Med-Verlag 2009)

Diese bekannten Bedingungen werden von der Galenik der verschiedenen Eisenpräparate ganz unterschiedlich

umgesetzt. In einer in-vitro-Studie haben wir die Freisetzung von pharmazeutischen Eisenpräparaten in künstlichem

Magensaft und künstlichem Darmsaft untersucht (6). Dazu wurden eine Eisenfreisetzungsapparatur und

entsprechende Puffer nach DAB 10 verwendet. Abb. 2 zeigt Eisen-Freisetzungskurven von deutschen Präparaten

aus dem Jahr 1996. Einige dieser Präparate sind weiterhin auf dem Markt, andere gibt es so nicht mehr.

Abb. 2: Links, Freisetzung von Eisen aus kommerziellen Eisenpräparaten. Inkubation in verschiedenen Medien, die

die Magen-Darmpassage simulieren sollen. Oben, Gruppe mit schneller Eisenfreisetzung („quick-release-

Präparate); Mitte: Präparate mit sehr geringer Eisenfreisetzung; Unten) Präparate mit schneller Freisetzung im

Duodenum („quick-duodenal-release) (nach Lit 6.). Rechts, Methoden zur Ermittlung der Bioverfügbarkeit von

Eisenpräparaten

Eine Gruppe von Präparaten setzt in saurem Milieu sehr schnell 80-100 % der Wirkstoffmenge frei (Abb. 3A). Bei

einigen Präparaten wird nur die Hälfte, bei einer ganzen Gruppe unter diesen Bedingungen nur sehr wenig Eisen

freigesetzt (Abb. 3B). Insbesondere bei den Präparaten 9,12,13 in Abb. 3B, die unter diesen Bedingungen praktisch

inert sind, kann man eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit voraussagen. In anderen Fällen ist allerdings fraglich,

inwieweit die Daten der in-vitro-Eisen-Freisetzung wirklich repräsentativ sind für die in-vivo-Bioverfügbarkeit. Dafür

braucht man andere Methoden (Textblock), die in-vivo am Menschen die Bioverfügbarkeit von Eisen messen (8).

Als Referenzmethoden gelten nach wie vor Methoden, bei denen radioaktiv markierte Präparate eingesetzt werden.

Insbesondere in Verbindung mit einem Ganzkörperradioaktivitätszähler kann die 59Fe-Ganzkörperretention als Maß

für die intestinale Absorption exakt gemessen werden (2,3). Eine gute Bioverfügbarkeitsmethode ist auch der

direkte Vergleich von zwei Präparaten über die Messung der Erythrozyteninkorporation von Eisen aus den

Präparaten nach ca. 10 Tagen (2,9). Dabei kann die Aktivität von 55Fe und 59Fe in Erythrozyten leicht nebeneinander

gemessen werden, ohne dass ein Ganzkörperzähler notwendig ist.

Diese Methoden zur Bioverfügbarkeitsbestimmung sind von der Syntheseseite heute sehr aufwendig (Problem der

identischen Galenik), benötigen einen Ganzkörperzähler, wie es nur noch wenige gibt, und sind durch die

Verwendung von 59Fe für diesen Zweck ethisch problematisch und heute kaum noch genehmigungsfähig.

Die Erythrozyteninkorporationsmethode kann auch ganz ohne Strahlenbelastung mit stabilen Isotopen (54Fe, 57Fe,

58Fe) und massenspektroskopischer Analyse durchgeführt werden. Hiermit werden sogar Untersuchungen an

Kindern und Schwangeren möglich (10,11).

Standardmethode zur Messung der Bioverfügbarkeit ist heute die Messung von Postabsorption-Serum-Eisen-

Anstiegskurven (12-14). Diese Methode ist einfach aber weniger empfindlich als die 59Fe-Methode und erfordert

vor allen Dingen sachgerechte Rahmenbedingungen. Wird eine zu hohe Dosierung eingesetzt (z.B. 200 mg Fe),

liefern praktisch alle Eisenverbindungen ausreichend Eisen ins Plasma, sodass keinerlei Unterschiede mehr

nachgewiesen werden können. Dieser Punkt ist wichtig für eine Beurteilung von Studien, da heute viele

Eisenverbindungen, auch in Zulassungsstudien, mit dieser Methode analysiert werden.

Der Anstieg von Ferritinwerten erfolgt erst nach der Normalisierung der Hb-Werte und ist individuell etwas

variabel. Unbedingt sollte die orale Eisentherapie für mindestens eine Woche abgesetzt sein. Bei parenteraler

Eisentherapie ist Ferritin oft falsch zu hoch, weil hier Makrophagen als Hautquelle des Serum-Ferritin-Bereitstellung

bevorzugt dieses Eisen speichern. Umrechnungsfaktoren von Ferritin in Eisenspeicher, wie 1 µg Serum-Ferritin = 8

mg Eisenspeicher (15), sind von Studie zu Studie unterschiedlich und insgesamt zu ungenau als quantitatives

Mass. Besser geeignet wäre der Ferritinindex (sTfR/log Ferritin).

In Therapiestudien kann die Wirkung von Eisenpräparaten direkt an der Zielgruppe, Patienten mit

Eisenmangelanämie, untersucht werden. Das hat auch den Vorteil, dass nicht nur eine Einzeldosis, sondern ein

ganzes Therapieinterval beurteilt werden kann. Der Nachteil ist allerdings, dass Patienten mit Eisenmangelanämie

ein Grundproblem mitbringen, nämlich dass die offensichtlich negative Eisenbilanz durch Blutverluste verursacht

wird, die auch im Untersuchungszeitraum weiter bestehen können und die Eisenbilanz unter Therapie unerkannt

beeinflussen können (16).

Therapiestudien mit Eisen  optimal

optimal  •

Patienten mit gut definierter Eisenmangelanämie

•

Dosis 100 mg Fe(II)/Tag

•

Patienten mit gut definierter Eisenmangelanämie

•

Dosis 100 mg Fe(II)/Tag  •

Hämoglobinregeneration messen (max möglich 1 g Hb-Anstieg /dl/Woche)

•

Hämoglobinregeneration messen (max möglich 1 g Hb-Anstieg /dl/Woche)  •

Blutverluste in der Eisenbilanz berücksichtigen

•

Blutverluste in der Eisenbilanz berücksichtigen  weniger geeignet

weniger geeignet  •

Patienten nur mit Speichereisenmangel

•

inadäquat hohe Dosen

•

Ferritinanstieg messen

•

Patienten nur mit Speichereisenmangel

•

inadäquat hohe Dosen

•

Ferritinanstieg messen •

Eisen-Präparate mit schneller Freisetzung

•

Eisen-Präparate mit schneller Freisetzung  Gegenwärtig sind nur wenige aktuelle Eisenpräparate ausreichend gut auf die Bioverfügbarkeit untersucht. Die

meisten Erfahrungen zu diesem Thema sind gut 20-30 Jahre alt, sind aber durchaus auch heute noch informativ,

weil sie einige grundlegende Eigenschaften von oralen Eisentherapeutika aufgezeigt haben.

Heinrich et al haben zwischen 1970-1990 eine Reihe von Bioverfügbarkeitsstudien von kommerziellen

Eisenpräparaten an Testpersonen mit normalen Eisenspeichern und an Blutspendern mit erschöpften

Eisenspeichern durchgeführt (3, 16,17)

Die Präparate wurden entweder vom Hersteller mit 59Fe markiert oder durch Neutronaktivierung von kommerziell

erhältlichen Proben radioaktiv erhalten.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Eisen-Präparaten. Eine Gruppe von diesen

Medikamenten setzen Eisen schnell frei und zeigten sowohl bei Normalpersonen (7.5-8.5 %) als auch bei

Eisenmangel (14-18 % aus der 100 mg Dosis) eine hohe Absorption und im Vergleich zur Referenz (lösliches

Eisenascorbat) eine hohe relative Bioverfügbarkeit.

Gegenwärtig sind nur wenige aktuelle Eisenpräparate ausreichend gut auf die Bioverfügbarkeit untersucht. Die

meisten Erfahrungen zu diesem Thema sind gut 20-30 Jahre alt, sind aber durchaus auch heute noch informativ,

weil sie einige grundlegende Eigenschaften von oralen Eisentherapeutika aufgezeigt haben.

Heinrich et al haben zwischen 1970-1990 eine Reihe von Bioverfügbarkeitsstudien von kommerziellen

Eisenpräparaten an Testpersonen mit normalen Eisenspeichern und an Blutspendern mit erschöpften

Eisenspeichern durchgeführt (3, 16,17)

Die Präparate wurden entweder vom Hersteller mit 59Fe markiert oder durch Neutronaktivierung von kommerziell

erhältlichen Proben radioaktiv erhalten.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Eisen-Präparaten. Eine Gruppe von diesen

Medikamenten setzen Eisen schnell frei und zeigten sowohl bei Normalpersonen (7.5-8.5 %) als auch bei

Eisenmangel (14-18 % aus der 100 mg Dosis) eine hohe Absorption und im Vergleich zur Referenz (lösliches

Eisenascorbat) eine hohe relative Bioverfügbarkeit.

© www.eiseninfo.de

Orale Eisentherapie

Die sicherste, kostengünstigste und auf Dauer auch

effektivste Art der Eisentherapie ist die Anwendung

von oralen Eisenpräparaten, die lösliche Eisen(II)-

Verbindungen enthalten, z.B. Eisen(II)-Sulfat, oder

Eisen(II)-Glycin-Sulfat. Hierbei ist aber letztlich die

Galenik des jeweiligen Präparates entscheidend, die für

eine schnelle Freisetzung des Wirkstoffes in löslicher

und absorbierbarer Form sorgen muss. Bei Patienten mit

chronischem Eisenmangel werden von guten

Eisenpräparaten ca. 10-20 mg aus einer 100 mg

Tagesdosis aufgenommen. Studien in der Vergangenheit

haben gezeigt, dass die Wirksamkeit von

pharmazeutischen Eisenpräparaten sehr unterschiedlich

ist, einige Präparate sind nur schlecht wirksam. Dies gilt

für alle Eisen(III)-Verbindungen, die bei pH Werten

oberhalb von 3 (im Duodenum pH 6.4) schwerlösliche

Eisenoxidhydrate bilden, die für die Absorption schlecht

verfügbar sind. Hieraus werden deshalb nur 2-5 mg aus

einer 100-200 mg Eisendosis aufgenommen. Eisen(III)-

Hydroxy-Polymaltose-Komplex ist zwar gut löslich, setzt

offenbar aber nur geringen Mengen Eisen frei, sodass

die Wirksamkeit auch dieser Eisen(II)Verbindung sehr

umstritten ist.

Eisenüberladung

alterthümliche Form der Eisentherapie. Fruchtsäure löst kleine Mengen Eisen auf.